スピーカー交換・フロント3way「2」

当ページは2ページ目です。

3wayから2wayへ/ツイーター、ミッドハイとウーファー交換

ヒラリー男爵がお届けするカーオーディオコーナー。

乗員より前方にハイ・ミッド・ミッドローといったマルチシステムを備え、プラスしてサブウーファーを設置するスタイルがフロント3way。

フロントにツイーターとミッドレンジスピーカーを設置し、マルチアンプで駆動。2way方式です。オーソドックスなスタイルでシステムも簡単軽量。

フロント3wayから2wayシステムに変更しました。

この記事を書いたのは?著者:ヒラリー男爵

5.ツイーター交換。フロント3wayから2wayへ

5-1.純正ツイーターの場所とか

純正のツイーター(高音用スピーカー)はインパネ奥のハニカム状に穴が開いた部分に入っています。

カーオーディオで重要なのは車内環境。ここなら位置はけっこうよし。しかし、内張の中というのはいただけません。またできれば少しでも外側に出したいところ。

フロントスピーカーは遠く高く外側。これが基本。高価なオーディオ機器を揃えるより断然効果があります。ましてやケーブルなんてなんでもOK。セッティングしやすい環境を整えるのが第一です。

左のスピーカーを右のスピーカーに交換しました。配線目立ちますが売却用なんで良いんです。

ツイーターを交換するためには、ハニカム状の内張を剥がします。

写真の矢印の辺りにツメがあるので、そこに内張ハガシを入れて少しずつ上に持ち上げます。

配線については前ページと同様です。接続端子が異なっていれば変更して接続します。

スピーカーケーブルを引き直す場合はページ下部をご参照下さい。

デジタルネットワークを利用する場合はそのまま繋げばいいです。クロスオーバーを使用してカットオフして下さい。

それ以外の場合は必ず、アナログのネットワークを使用して下さい。ヘッドユニットとスピーカーの間に挟むように接続します。ツイーターに低域信号が入ると、ユニットを痛めるか壊してしまいます。

5-2.スピーカーのカバーをとことん避けるなら

スピーカーのカバーこそセッティングしやすい音質の邪魔です。

写真のように外出しにすると、後々の調整がラクです。

写真はトヨタのMR2。このウィッシュより以前に作ったオーディオです。

- 試乗レビュー!:MR2(SW20)試乗レポート)

6.サブウーファー

軽量&コンパクトなサブウーファーをモノラルで使用します。

このボックスの中には一応、ユニットは2つ入っていますが、ここでステレオはあんまり意味ない。

このボックスの中には一応、ユニットは2つ入っていますが、ここでステレオはあんまり意味ない。

できれば2個用意するか、車体中央あたりに設置した方がセッティングがラク。

設置に関しては、ボックスが軽量だからこそ、しっかりとマジックテープを使用して固定します。できればボルトでカーペットに留めたいところですが、ちと現実的でないですね。

7.スピーカーケーブルについて

スピーカーケーブル、最初から車体に付いているケーブルで何ら問題ありません。そもそも合理的に考えれば、ケーブルと音の善し悪しは関係なし。

何しろ、100円均一で買ったケーブルをオークションに出したら、2万円とかで売れて、しかも同じ人が複数買っていったという逸話有り。ブラシーボの世界です。

車内でケーブルの役割といえば、信号を伝えると共にノイズ対策。だから問題なければ変える必要はありません。筆者ヒラリーは、ファッションですね。お金捨ててます。

いや忘れてました。別体式のメインアンプを設置する場合、どうしても配線の引き直しが必要になります。

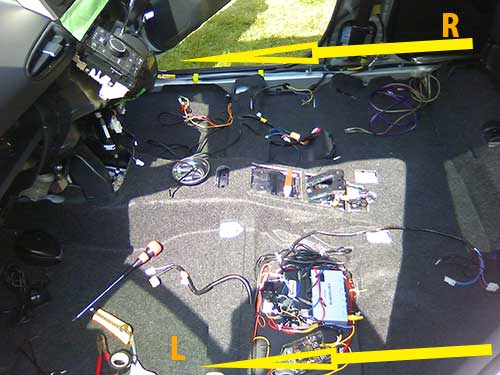

ラゲッジにアンプを設置し、この辺りから配線を通していきます。電源ケーブルには必ずコルゲートチューブを使用して保護します。

スピーカーケーブルは微弱電流ということと、被覆の厚さにより、筆者はケースバイケースで保護しています。最悪アンプが命と引換に守ってくれる可能性w

こんな鉄板と触れあう部分は、最低限の保護(スパイラルチューブ)を行います。そして配線を前へ持っていきます。

そのままフロント足下まで引っ張ってきます。助手席側ではグローブボックスを外し、ツイーター裏側までケーブルを伸ばします。

運転席側ではハンドル下のカバーを外します。途中に中継があってもいいですね。

ドア側のミッドレンジは、ドアヒンジ付近のゴムチューブの中を通し、スピーカーホールまで伸ばします。ゴムチューブは外して縮めると、簡単にケーブルが通ります。

全体図はこんな感じ(クリックで拡大)。

8.スピーカーユニット考察

フォーカルの安いヤツと、ソニーの上級機種。価格はどちらも4万円弱だったような。

マグネット、ダンパー、大事な部分は全然違います。その分、大きく重いです。ソニーの方はフレームがアルミ製だったり、日本メーカーらしい気配りで軽量高剛性を追求しています。

もっとも車内だと、ドアの鉄板や内装がびびっちゃいますが。

ドアスピーカーの交換取付

ドアスピーカーの交換やそれに伴うドア内張の剥がし方など、詳しくは当コーナー最初のページ(別ページ)でご紹介しています。

- ドア内張りの剥がし方などはこちらで取り上げています。

- スピーカーの交換と取付P1(ドアスピーカー)

エンクロージャーかアウターバッフルか

こちらのクルマでは同じスピーカーをエンクロージャー化、つまり箱に入れて取り付けています。スピーカーサイズは小さくなっちゃうけど、音がセッティングしやすいのはこちら。

ユニットは12cmサイズですが低域は伸び、特性はクセが少ない。そしてドアトリムの振動少ないところから定位もいいです。

これらによってオーディオプロセッサーによるセッティングがやりやすいというメリットがあります。

逆にユニットが重要で、純正でエンクロージャが使用されていたセルシオでは満足になりませんでしたし、また車内の狭いクルマほど、圧力的に出にくい帯域が出てきます。経験からクーペだとちょっと厳しいと思います。

- ※写真のクルマは三菱コルト・ラリーアート

(試乗レポート!コルトラリーアート・バージョンR試乗評価)

別ページで取り上げているMR2ではアウターバッフル化しました。この方が、形状を自由にデザインでき、優雅な曲面だって作れます。

それに対して音質的な面というかセッティングがやりやすいという面で有利なのはエンクロージャー化。オーナーの性格が出るポイントですね(笑)

意見ハッキリ!特徴と長所短所をわかりやすく!

自分の言葉で!研ぎ澄ました感性で!

違いを感じる練習、試し失敗した経験、一貫性ある運転。

受け売りでなく、紹介ではなく、レビューです。

特徴を明確に!写真もできる限り!

評論家との違いは、自由度の高さ。辛口といえば辛口です。

評価評論「間違いいっぱいの自動車選び」。